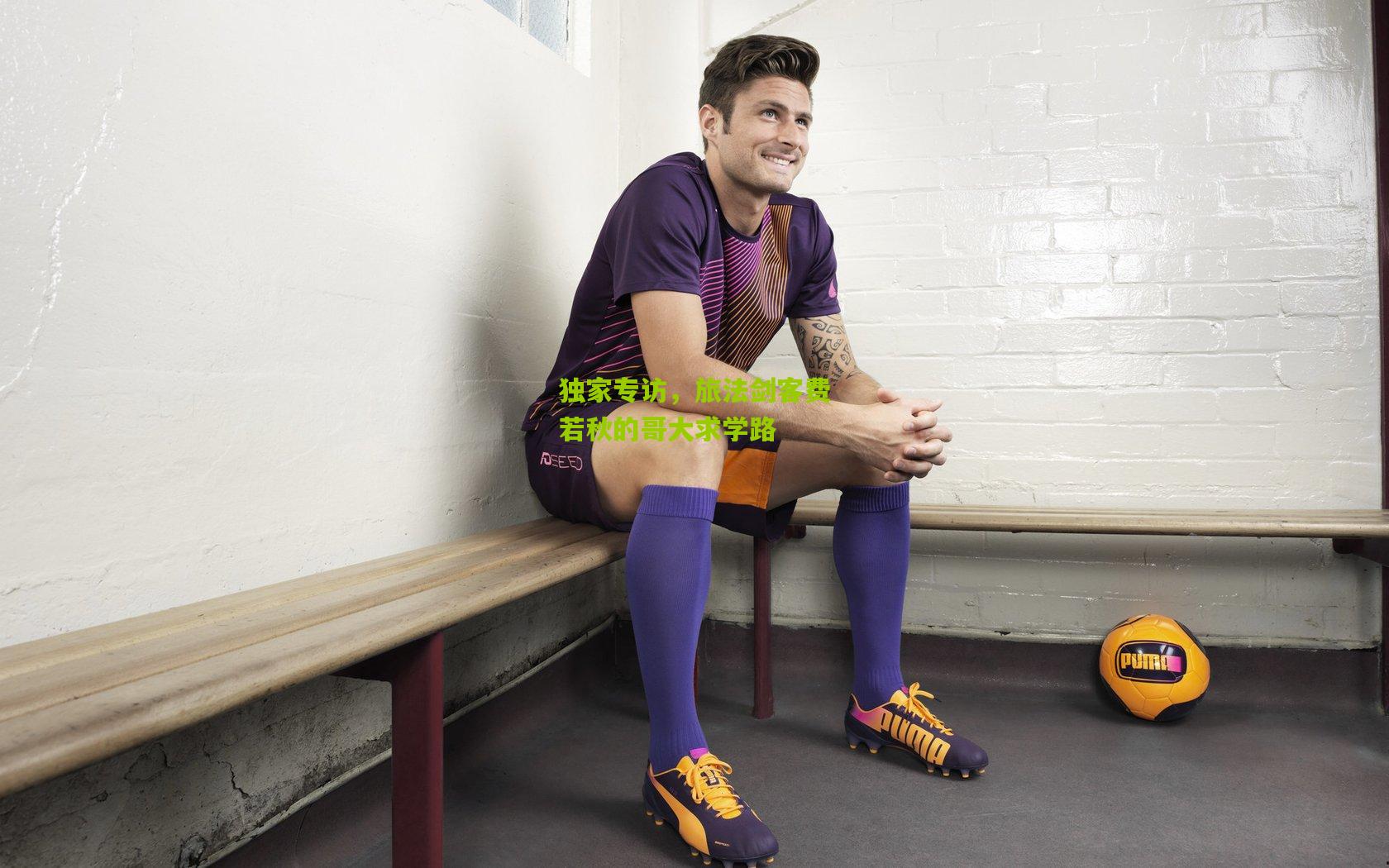

在纽约哥伦比亚大学古朴的图书馆里,费若秋刚刚结束一堂经济学研讨课,她身着深蓝色哥伦比亚大学帽衫,手提装有笔记本电脑和击剑手套的双肩包,步履轻快地走向校园咖啡厅,这位22岁的女子花剑运动员,刚刚在上周的NCAA击剑锦标赛中带领哥大女队夺得团体亚军,并个人蝉联花剑冠军,比起奖牌和荣誉,她更愿意谈论她在哥大修读的经济学课程和即将开始的毕业论文。

“很多人问我为什么选择在竞技状态最好的时候来到哥大读书,我的回答很简单:击剑不是我生活的全部,它是我理解世界的一种方式。”费若秋轻轻搅拌着咖啡,眼神中透着超越年龄的成熟。

从巴黎到纽约的跨越

费若秋出生于中国北京,13岁随父母移居法国巴黎,在法国期间,她开始接受专业击剑训练,迅速展现出过人天赋,16岁入选法国青年国家队,18岁获得欧洲青年击剑锦标赛冠军,被法国媒体誉为“花剑公主”。

2023年秋天,费若秋做出了一个令法国击剑界惊讶的决定:拒绝法国体育学院的训练邀请,选择赴美入读哥伦比亚大学,并加入该校击剑队。

“在法国,人们往往认为运动员应该专注于训练,但我始终相信,体育与教育的结合才能培养出更完整的运动员。”费若秋解释道,“哥伦比亚大学提供了世界一流的教育资源和竞技平台,这对我的长期发展更有价值。”

平衡学术与竞技的挑战

在哥大的生活并不轻松,作为经济学专业学生和校队主力运动员,费若秋每天的时间表排得满满当当:早晨6点起床训练,上午上课,下午继续训练,晚上则用于学习和完成作业。

“最困难的是时间管理,”费若秋坦言,“尤其是在赛季中,经常需要外出比赛,我必须提前与教授沟通,利用旅途中的碎片时间学习,有一次我在去费城比赛的火车上完成了一篇15页的经济学论文。”

哥大击剑队主教练迈克尔·索萨对费若秋的学术追求表示全力支持:“我们鼓励运动员全面发展,费若秋展现了卓越的时间管理能力,她既能保持高水平的竞技状态,又能维持出色的学业成绩,这正是大学体育的精神所在。”

文化适应与身份认同

从巴黎到纽约,不仅是地理位置的改变,更是文化环境的转变,费若秋拥有中法双重文化背景,现在又融入了美国的大学生活。

“三种文化在我身上交汇,这让我对身份认同有了更深的思考。”费若秋说,“在剑道上,我学会了如何将不同文化的精华融合:法国的技术精髓,中国的战略思维,还有美国式的竞争精神,这种融合使我的击剑风格更加独特。”

哥大国际学生办公室主任丽莎·约翰逊表示:“像费若秋这样具有多元文化背景的学生丰富了校园多样性,她们带来的不仅是体育才能,还有跨文化视角和全球视野。”

击剑哲学与人生思考

费若秋将击剑视为一种哲学实践。“击剑教会我的不仅是如何进攻和防守,更是如何决策,在电光火石间,你必须评估形势,预测对手行动,并做出最佳选择,这种决策能力在课堂上和生活中同样重要。”

她特别提到经济学与击剑的关联:“经济学研究资源分配和决策制定,而击剑也是在有限时间内最优分配注意力和体能,我的经济学知识帮助我更好地理解比赛中的策略选择,反之,击剑的实战经验也让我对经济学理论有更直观的理解。”

未来规划与奥运梦想

尽管全身心投入学业,费若秋并没有放弃竞技体育的目标,她正为2028年洛杉矶奥运会做准备,同时也在规划体育之外的人生路径。

“我计划在毕业后继续攻读体育管理或商业相关的研究生学位,”费若秋分享道,“长远来看,我希望能够促进中法美三国在体育领域的交流与合作,特别是推动击剑运动在中国的发展。”

哥大体育部主任彼得·彭格注意到近年来越来越多优秀学生运动员像费若秋一样选择兼顾高水平竞技和严格学术:“这反映了新一代运动员的价值观变化,他们不再满足于单一身份,而是追求多元发展,我们正在调整支持体系,更好地满足这些学生运动员的需求。”

对年轻运动员的建议

当被问及对年轻运动员的建议时,费若秋思考片刻后说:“不要过早将自己限定在一条道路上体育与教育并非对立关系,而是可以相互促进,找到你的激情所在,但同时保持开放的心态,接受多样化的体验和知识。”

她特别强调:“击剑或其他任何运动,最终都是关于人的成长,奖牌会褪色,冠军会被遗忘,但你通过体育培养的品格、智慧和人际关系将伴随终身。”

夕阳西下,费若秋收拾好背包,准备前往训练馆,在她身上,我们看到了一位新时代运动员的形象:不仅是赛场上的竞争者,更是课堂中的思考者,两种身份相互交融,共同塑造着一个更加完整的个体。

正如费若秋所说:“剑道只有14米长,但通过击剑所开启的人生道路却无限宽广,在哥伦比亚大学,我正在学习如何在这广阔天地中找到自己的方向。”