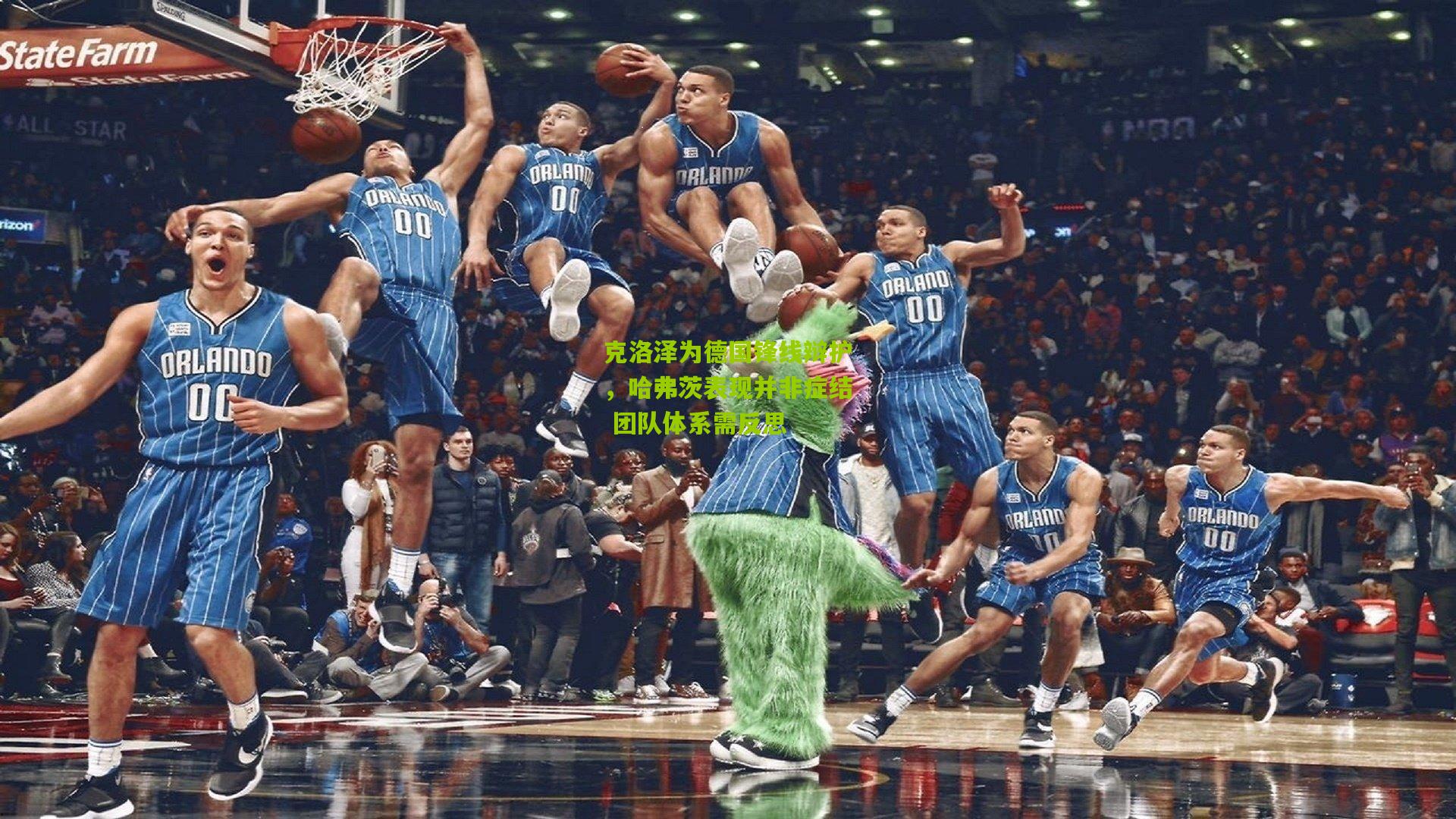

在德国队近期欧洲杯预选赛表现低迷的背景下,传奇射手米洛斯拉夫·克洛泽罕见发声,矛头直指外界对锋线的过度批评,这位2014年世界杯冠军成员在接受《踢球者》专访时强调:“问题不在锋线,更不在哈弗茨身上,我们需要从整体战术和心态上寻找答案。”此番言论引发德国足坛对“锋无力”争议的重新审视。

数据背后的误解:哈弗茨的战术价值被低估

尽管德国队过去三场正式比赛仅打入2球,但克洛泽指出,将责任归咎于中锋哈弗茨有失公允。“凯(哈弗茨)的跑动覆盖和串联作用被忽视了,”克洛泽以德国队1-1战平乌克兰一役为例,“他全场触球63次,完成4次关键传球,还3次破坏对手反击,这些贡献不会出现在射手榜上。”

权威数据网站OPTA显示,哈弗茨本届预选赛平均每90分钟完成2.3次高位逼抢成功,在队内仅次于基米希,而他的预期助攻值(xA)达1.7,高于其实际助攻数,暴露出队友终结效率的短板。“如果维尔纳能把握住他对荷兰的单刀,舆论会完全不同。”克洛泽补充道。

体系之困:从“无锋阵”到“无魂阵”的演变

克洛泽将矛头转向德国队近年来的战术摇摆:“2014年我们拥有克罗斯-施魏因斯泰格的中场轴心,现在却陷入控球率虚高的陷阱。”数据显示,德国队本届预选赛平均控球率达68%,但禁区触球次数仅列欧洲第9。

前德国队助理教练弗利克对此深有同感:“现代足球需要中锋回撤策应,但禁区必须有人,看看拜仁的凯恩——他既参与组织又完成致命一击,而我们的战术板把这两项任务割裂了。”德国名宿马特乌斯更在专栏中批评:“让哈弗茨频繁拉边接应,却指望他同时出现在小禁区抢点,这是战术设计的自相矛盾。”

青训断层:全能中锋的消失之谜

《图片报》近期统计揭示一个残酷现实:德甲本赛季本土中锋进球占比降至19%,创历史新低,克洛泽认为这反映青训理念偏差:“年轻球员过早被要求适应多个位置,导致门前嗅觉退化,我17岁时每天加练100次射门,现在梯队更看重传球成功率。”

拜仁青训主管绍尔证实了这一趋势:“U19梯队甚至取消专职中锋设置,美其名曰‘培养全面性’,实则削弱了得分本能。”这种培养模式直接导致德国队中锋储备单薄——除哈弗茨外,菲尔克鲁格年过三十,穆科科尚未成熟。

心理重压:当“射门靴”变成“千斤坠”

体育心理学家赫尔曼指出,舆论环境加剧了锋线球员的焦虑:“德国媒体对‘终结者’的执念形成恶性循环,哈弗茨每次错失机会后,下一次触球会更倾向于安全传球而非冒险射门。”这一点在德国队对阵奥地利的友谊赛中尤为明显——哈弗茨3次禁区内得球全部选择回传,引发球迷嘘声。

克洛泽以亲身经历呼吁宽容:“2006年世界杯前我经历12场球荒,但勒夫坚持让我首发,最终打破僵局后,一切就顺畅了,现在的球员需要同样的信任。”

解决方案:克洛泽的“三步改革论”

面对困局,克洛泽提出具体建议:

- 明确战术核心:“要么让哈弗茨固定在中路,要么彻底启用菲尔克鲁格作为支点,摇摆不定最致命。”

- 激活边路爆破:“萨内和格纳布里必须减少内切打门,多传中寻找包抄点,我们禁区内触球次数比葡萄牙少40%。”

- 重建青训标准:“在U15阶段就应确定球员发展方向,全能战士与专职射手需要差异化培养。”

德国足协技术总监沃勒尔透露,这些建议已被纳入改革草案,而哈弗茨本人近期加练射门的视频在社交媒体获百万点击,球迷态度呈现缓和迹象。

历史的回响:锋线危机下的机遇

回望德国足球史,每次低谷都伴随战术革命,1974年盖德·穆勒的爆发源于“自由人”体系创新,1996年比埃尔霍夫的神话依托于两翼齐飞战术,如今克洛泽的谏言,或许正为下一次崛起埋下伏笔,正如他在采访尾声所言:“批评哈弗茨很容易,但建设性方案才能解决问题,我相信德国足球的智慧。”

随着纳格尔斯曼教练组开始试验3-5-2新阵,德国队或将迎来战术重构的契机,而克洛泽此次发声,不仅是为后辈正名,更是对德国足球哲学的一次深刻拷问。